嘉宾简介

论坛回顾

供稿/2025MBA全日制1班 潘鑫

学生感想

成均薪火映浙股,实业初心照商途

——听陶喜年讲浙股有感

“国有成均,在浙之滨”,马一浮先生笔下的这句箴言,道尽了浙江教育与地域发展的深厚羁绊。当陶喜年先生站在浙江工商大学MBA课堂解读浙股时,我更真切地看到 “成均” 薪火如何照亮实业征途。

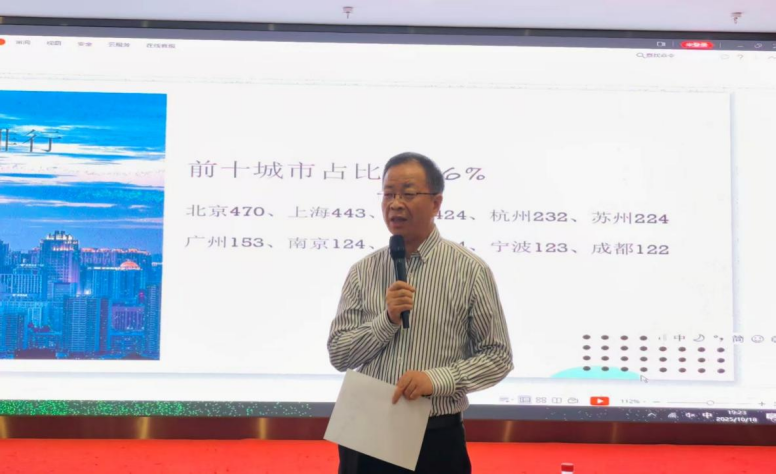

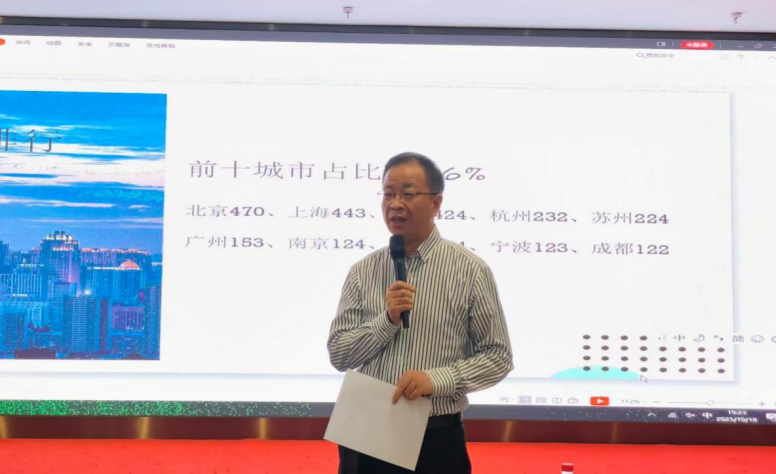

作为深耕浙股领域的研究者,陶先生用数据勾勒出鲜活的资本图景:728家浙股构建起民营经济的 “浙江矩阵”,杭州以 232 家上市公司领跑,复星系、万向系等企业在资本市场书写浙商传奇。他既剖析浙企从传统制造向数字经济转型的突破,也客观分析金盾股份危机中的教训,更展望 2025 年浙企进军港美股的新布局——这些鲜活案例,恰是 “成均” 所倡导的 “求真求实” 精神在实业中的落地。

对我们 MBA 学子而言,这场分享不仅是对浙股的认知升级,更让 “国有成均” 有了现实注解:浙江工商大学的商科教育,正与浙股代表的实业力量同频共振。读懂浙股的韧性与创新,便是理解 “成均” 育英才、助实业的使命,也为我们未来投身商海埋下扎根实业、勇担使命的种子。

聆听浙江资本市场讲座:

一场关于创新与韧性的思想盛宴

作为一名普通观众,10月18日晚在浙江工商大学“商道论坛”聆听了关于浙江资本市场发展与现状的讲座,于我而言,这不仅是一次知识的汲取,更是一场关于浙商精神、资本力量与区域经济发展的深度对话,诸多感悟如涟漪般在心中荡漾开来。

一、三十五年历程:在时间轴上读懂浙商的“敢为天下先”

当屏幕上呈现“浙江资本市场35年”的时间节点时,我切实感受到了浙商骨子里的进取与敏锐。从1990年“凤凰化工”跻身“上交所老八股”,到2023年浙江以728家上市公司位居全国第二,每一个时间点都是浙商拥抱资本、突破自我的印记。中小板、创业板、科创板的三次“首批”机会,浙江企业都牢牢抓住,这种对资本市场改革浪潮的精准把握,让我看到了浙商“敢吃螃蟹”的胆识。作为浙江的一份子,我为这片土地上的企业家们在资本赛道上的持续领跑而自豪,也更加理解“敢为天下先”从来不是一句空话,而是刻在浙商基因里的行动指南。

二、企业群像:从数字与故事中触摸经济的“脉搏”

讲座中一组组数据、一个个企业案例,让抽象的“资本市场”变得鲜活可感。当听到杭州以232家上市公司领跑全省,宁波、绍兴等城市梯队式发展时,我清晰地看到了浙江区域经济“核心带动、多点开花”的格局;当海康威视、宁波银行等9家千亿市值企业的logo出现在屏幕上时,我真切感受到浙江产业的厚度与活力——原来我们日常使用的监控设备、手机里的金融APP,背后都站着本土资本市场的巨头。更触动我的是民营企业家的故事。鲁伟鼎、仇建平、傅利泉等企业家的创业轨迹,让我看到资本不是冰冷的数字,而是无数创业者“从0到1”的梦想载体。傅利泉从大华股份到零跑汽车的跨界,戚金兴在地产与物业服务领域的深耕,这些故事让我明白,资本市场的魅力在于它能让创新者的“野心”落地,让坚守者的“初心”开花。

三、自我叩问:在资本与产业的交汇点寻找成长坐标

作为一名学生,这场讲座也让我开始思考自己的成长路径。浙江资本市场的多层次性——创业板183家、科创板51家、北交所32家,让我意识到不同类型的企业都能在资本舞台上找到位置,这启示我在职业规划中也要看到“多元可能性”,无论是投身巨头企业学习规范化运营,还是加入科创公司参与从0到1的突破,都是值得探索的方向。国有资本与民营资本的“双轮驱动”也让我深思:杭钢集团在传统产业升级中的坚守、海正药业在医药领域的创新,万向系在制造业的深耕……这些案例告诉我,无论行业属性、企业性质如何,“创新”与“韧性”都是立足资本江湖的根本。这也提醒我,在专业学习中既要夯实基础,又要培养跨界思维,才能在未来的职业场景中具备竞争力。

四、尾声:以旁观者之眼,启探索者之行

走出讲座现场,我对“浙江经济为什么强”有了更具象的理解——它强在资本市场与产业经济的深度绑定,强在企业家群体的敢闯敢干,强在从传统制造到数字经济的持续迭代。

这场讲座于我,是一次“祛魅”的过程:资本市场不再是财经新闻里晦涩的术语,而是家乡企业、本土企业家们实实在在的奋斗场;它也是一次“启智”的过程,让我明白个人成长与区域发展同频的重要性。未来,我愿以更敏锐的视角观察浙江资本市场的新动态,以更积极的姿态参与到这片土地的经济建设中,或许某一天,我也能成为这资本浪潮中一朵小小的“后浪”。

于资本激流中守护初心

本周六的商道论坛,有幸聆听了资深媒体人陶喜年先生关于浙江资本市场发展与现状的讲座,获益良多。他以沉稳而轻松的语调,从不同的时期、行业、地域,向我们展开了一幅浙江资本江湖的壮阔图景。

出于对资本市场的浓厚兴趣,讲座过后我又泛读了他撰写的一些文章和报道。谈及中国游资,他在文中笑言:“如潮水般来去,既可兴浪,亦能覆舟。”更以金良顺与方朝阳的权力更迭为镜,深刻揭示了:企业掌舵者不仅需有破局的魄力,更要有审时度势的避险智慧。

陶先生的分享也让我意识到:“资本无罪,贪婪有度”。多少投资者追逐热点、盲从“大V”荐股,终陷套牢割肉之困。而陶先生所建议的“守得住初心”“做长期主义的投资者”,恰似一剂良方,直击浮躁时代的投资顽疾。

他进一步指出:企业家要敢于投入,更要具备独立判断力。这让我联想到身边一位的创业者,因盲目扩张、轻信风口,终致资金链断裂,令人扼腕。在我看来,陶先生讲的是投资,其本质却超越了投资本身,更可以升华为一种人生的哲学——在信息爆炸、众声喧哗的时代,唯有保持清醒、独立思辨,方能在资本的惊涛骇浪中平稳前行。

银行人眼中的浙江资本市场:

从融资到赋能的新生态

今晚聆听资深媒体人陶喜年老师关于“浙江资本市场的发展与现状”讲座,作为一名银行从业者,我深感收获颇多。讲座不仅梳理了浙江资本市场的发展脉络,更让我对区域经济与金融生态的互动关系有了新的思考。

浙江资本市场的活力源于民营经济的蓬勃发展。从早期的小商品市场到如今的数字经济、新能源产业,浙江企业展现出强大的创新能力和市场适应力。资本市场在这一过程中发挥了关键作用,不仅为企业提供了融资渠道,更促进了治理结构的优化和产业升级。作为银行从业者,我特别关注资本市场与银行业的互动。随着直接融资比例提升,银行需要在服务模式上创新,从传统信贷转向综合金融服务。这对我们的人才队伍建设提出了更高要求,需要培养既懂传统银行业务,又熟悉资本市场运作的复合型人才。

结合我正在攻读的非全日制MBA课程,我意识到理论学习与实践经验的结合至关重要。未来,我将把在课堂上学到的管理经济学、营销管理、组织行为学等知识应用到实际工作中,为客户提供更专业的服务,同时也为银行的转型发展贡献力量。

总的来说,这次讲座让我更加坚定了在金融领域深耕的决心。浙江资本市场的未来充满机遇,也面临挑战。作为其中的参与者,我们既要把握时代脉搏,又要不断提升自身能力,才能在这个充满活力的市场中立足、成长。